Blog de Derecho Penitenciario

13 junio 2024

Por José Sánchez Sánchez, vocal de la Subcomisión de Derecho Penitenciario del Consejo General de la Abogacía Española.

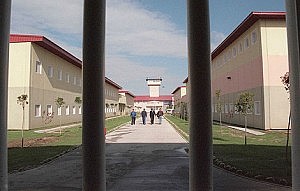

El ingreso de una persona en prisión origina comúnmente un fuerte impacto negativo, generador de sentimientos de inseguridad y miedo, es por ello que la propia Administración Penitenciaria prevé un conjunto de acciones, en la Instrucción 14/2011, con la finalidad de amortiguar las emociones negativas y los síntomas psicofisiológicos originados por el cambio brusco de la ruptura de la persona que ingresa en prisión con su medio natural y social.

Cuando el ingreso de una persona en prisión se prolonga en el tiempo, aparece el fenómeno conocido como la «prisionización», concepto que fue elaborado por CLEMMER originalmente en su libro “The Prison Community”, que la define como «la adopción, en mayor o menor medida, de los usos y costumbres, y en general de la cultura, de la prisión». La prisionización sería un proceso de asimilación, «un proceso lento, gradual, más o menos inconsciente, durante el cual una persona aprende lo suficiente sobre la cultura de una unidad social en la que se ve insertado como para resultar característico de ella».

Cuando el ingreso de una persona en prisión se prolonga en el tiempo, aparece el fenómeno conocido como la «prisionización», concepto que fue elaborado por CLEMMER originalmente en su libro “The Prison Community”, que la define como «la adopción, en mayor o menor medida, de los usos y costumbres, y en general de la cultura, de la prisión». La prisionización sería un proceso de asimilación, «un proceso lento, gradual, más o menos inconsciente, durante el cual una persona aprende lo suficiente sobre la cultura de una unidad social en la que se ve insertado como para resultar característico de ella».

De acuerdo con CLEMMER, desde el momento en el que se ingresa en prisión, la persona presa se convierte en una figura anónima perteneciente a un grupo subordinado. Al cabo de unas semanas o de unos meses, pasa a considerar la comida, el alojamiento, la ropa y un trabajo como algo que la institución le debe. Al cabo de varios meses, la persona presa no se conforma con cualquier trabajo en prisión, sino que aspira a un buen trabajo (más cómodo, remunerado, o menos conflictivo). Algunas personas presas aprenden también otras cosas: a practicar juegos de azar, a realizar actividades homosexuales, a mirar con desconfianza a los funcionarios y a familiarizarse con los dogmas y las costumbres de la comunidad carcelaria.

Los factores universales de la prisionización, según CLEMMER, son los siguientes: aceptación de un rol inferior o subordinado; acumulación de información sobre la organización de la prisión; desarrollo de modos algo nuevos de comer, vestir, dormir y trabajar; utilización mayor o menor, del argot carcelario; reconocimiento de que no se le debe nada a la institución por satisfacer las necesidades básicas de la persona presa; y deseo eventual de un buen trabajo. Estos factores universales son suficientes para hacer a una persona característica de la comunidad prisional y probablemente desequilibra su personalidad, de tal modo que se hace muy difícil una buena adaptación de la persona prisionizada a cualquier comunidad.

Por su parte, Jesús Valverde Molina, en su libro “El proceso de inadaptación social y La cárcel y sus consecuencias”, destaca, entre otras, la desproporción reactiva, por la que cuestiones que en otros contextos carecerían de importancia se manifiestan con alta resonancia emocional y cognitiva; la dualidad adaptativa, según se produzca una aceptación exagerada de la autoridad o una reacción igual de exagerada a la misma; el presentismo, pues dado que el presente no se controla, está en manos de otros, mucho menos se puede controlar el futuro; el síndrome amotivacional o la delegación de la responsabilidad y la creatividad de la institución de la que enteramente se depende, cerrándose la persona presa en un mundo encapsulado en el que la dureza emocional se impone; y, consecuencia o relacionado con lo anterior, la baja estima de sí mismo, en tanto que impotencia, sentimiento de inferioridad, y dificultad de definirse desde sus capacidades, viendo sólo carencias y necesidades.

La prisionización impide en muchos casos la reinserción social; provoca, entre otras cosas, revocaciones de régimen abierto y reingresos en un breve periodo de tiempo después de cumplir el total de la pena. Combatir estos efectos y revertir esta realidad es posible con nuestro actual ordenamiento jurídico penitenciario:

1º) Convirtiendo el régimen abierto en régimen ordinario -en términos de frecuencia de uso-, no sólo es posible y lo más acorde con la norma, sino que, además, encuentra fundamentos adicionales tanto de orden teórico, como de índole práctico.

Desde un punto de vista teórico, la propia LOGP en su artículo 72, define el tercer grado como forma de cumplimiento. Y desde un punto de vista práctico, el régimen abierto no supone ni puede suponer en ningún caso el vaciamiento de la pena, habida cuenta de que el régimen abierto conlleva intensas restricciones de libertad en los penados, comenzando con el tercer grado restringido del artículo 82 RP que limita enormemente las salidas al exterior del Centro de Inserción Social o Sección Abierta, sino también por las restricciones, controles y condicionantes que todo régimen abierto en sí mismo conlleva, incluso para la modalidad de régimen abierto con medios telemáticos del artículo 86.4 RP, que implica importantes controles horarios y limitaciones de movilidad y ubicación geográfica.

Es más que evidente que la intervención será mucho más natural, adaptada y eficaz, cuanto más se adapte y coordine con la realidad social en la que la persona presa se desenvuelve, situación ésta que se permite durante el cumplimiento el régimen abierto, pero que difícilmente puede suceder en el ambiente cerrado y artificial que se genera en el actual régimen ordinario.

La crisis del coronavirus propició multitud de clasificaciones en tercer grado en la modalidad del artículo 86.4 RP o medios telemáticos, sin que las incidencias del cumplimiento lo hayan hecho en la misma proporción. Penitenciariamente la citada crisis ha venido a decirnos que somos excesivamente punitivos en relación con las capacidades reales de la población reclusa. La Administración Penitenciaria y los Órganos Judiciales competentes deben atreverse, por tanto, a ir más allá de la referida crisis.

2º) Las salidas regulares, en el contexto de un sistema penitenciario orientado a la resocialización, deben ser la norma y no la excepción, adquiriendo una especial significación a fin de atenuar las consecuencias de la prisionización.

Los permisos ordinarios (regulados en el artículo 47.2 LOGP y el artículo 154 RP), las salidas programadas y las salidas de atención especializada (reguladas en los artículos 113 al 117 RP), generalmente, suponen el primer contacto de los internos con el mundo exterior a la prisión y, con ello, el inicio de la readaptación a la vida normalizada en sociedad. De este modo, contribuyen a que la persona presa retome el contacto con la vida en libertad de modo normalizado, contrarrestando los efectos que la prisionización hubiera podido generar. A través de los mismos se refuerza su autonomía y su autoestima, preparando su futura vida en libertad desde dos premisas. La primera, interna, mediante la consolidación de los avances tratamentales que se estuvieran desarrollando, en tanto suponen un importante estímulo. La segunda, externa, procurando que la persona presa retome y consolide sus vínculos familiares, sociales y culturales de retorno natural.

3º) Los Programas de Preparación para la Libertad, en los que pueden participar las entidades sociales colaboradoras en el ámbito penitenciario (Instrucción 2/2019), favorecen la inserción socio-laboral, familiar y comunitaria de las personas presas.

Estos programas no solo acercan a la población reclusa los recursos existentes tanto públicos como privados, su funcionamiento, la forma de acceso o los profesionales a los que se tienen que dirigir; sino que también potencian sus capacidades y habilidades, educándoles en la autonomía y normalización a través de una serie de talleres participativos donde los beneficiarios y beneficiarias irán adquiriendo herramientas para hacer frente a problemas y situaciones de la sociedad a la que se deben incorporar.

Por consiguiente, como se ha señalado existen en nuestro ordenamiento jurídico mecanismos legales que con una debida aplicación podrían mitigar los efectos negativos de la prisionización, aunque no obstante son necesarias también reformas legales que la eviten, entre ellas: la eliminación de la prisión permanente revisable, ya que atenta directamente contra el principio de reinserción y contra el principio de dignidad inherente a todas las personas.

Es necesario ampliar el abanico de penas alternativas disponibles y establecer mecanismos legislativos que potencien su concesión, con normas específicas que señalen la preferencia de las medidas no privativas de libertad frente a la prisión, y se deben regular y financiar adecuadamente mecanismos de Justicia Restaurativa, como la mediación, que permitan una solución pactada del conflicto que repare el daño causado a la víctima, responsabilice al infractor y pacifique a la sociedad; es muy necesario que la libertad condicional vuelva a ser regulada como tal y no como suspensión de la condena, estableciéndose como norma general su concesión a las 2/3 partes de la misma y aumentando los supuestos para su concesión adelantada a la mitad; crear recurso sanitarios comunitarios que permitan a las personas con problemas de salud mental o personas drogodependientes ser excarceladas y recibir tratamiento fuera de las prisiones; y es necesario la concesión bajo determinadas circunstancias de permisos ordinarios de salida a los primeros grados e internos preventivos.